Ein norwegisches Forscherteam versucht derzeit, den ältesten, je gefundenen Runenstein zu entschlüsseln. Inzwischen ist klar: Er war nur Teil eines größeren Ganzen – und seine Bedeutung geht weit über herkömmliche Zwecke hinaus. Rätseln Sie mit: In seiner „Kleinen Runenkunde“ offenbart Ihnen Altmeister Edmund Weber die Bedeutung der magischen Zeichen. Reprint der Originalausgabe von 1941 zum volksnahen Preis. Hier mehr erfahren.

Es war ein kühler Herbsttag im Jahr 2021, als Archäologen in einem unscheinbaren Gräberfeld nahe dem Tyrifjord in Ostnorwegen auf etwas stießen, das in die Geschichte eingehen sollte. Unter der Erde, zwischen verbrannten Knochen und Holzkohleresten, kam ein brauner Sandstein zum Vorschein – kaum größer als ein Pizzakarton, doch mit einer Bedeutung, die Jahrhunderte überstrahlt.

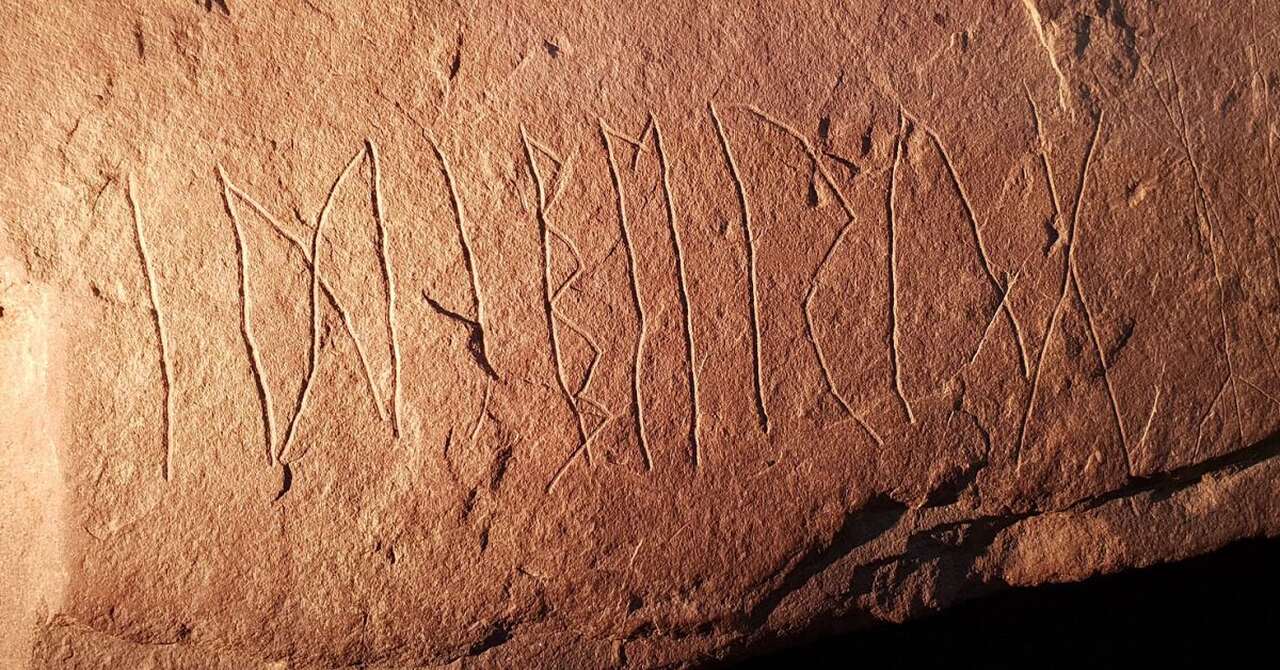

Die eingemeißelten Zeichen darauf waren Runen, die ältesten ihrer Art, die je gefunden wurden! Forscher tauften ihn den „Svingerud-Stein“ – nach seinem Fundort in der Nähe von Oslo. Doch was zunächst wie archäologische Routine erschien, entpuppte sich bald als ein Rätsel, das weit mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete.

Nun, vier Jahre später, liefert ein Forscherteam in der Fachzeitschrift Antiquity neue Erkenntnisse. Die tauchen den Runenstein allerdings in ein noch mysteriöseres Licht. Was verbirgt sich hinter diesem uralten Relikt? Ist es ein Tor zur Vergangenheit – oder gar ein Schlüssel zu längst vergessenen Weisheiten?

Ein Fund, der die Welt staunen ließ

Als der Svingerud-Stein 2021 in Ringerike, Ostnorwegen, ans Tageslicht kam, war die Aufregung unter Archäologen und Runenforschern groß. Radiokarbon-Datierungen der Grabbeigaben – Knochen und Holzkohle – deuteten darauf hin, dass die Inschriften zwischen 1 und 250 n. Chr. entstanden waren, einige Schätzungen reichten sogar bis 50 v. Chr. zurück.

Das machte ihn nicht nur zum ältesten datierbaren Runenstein der Welt, sondern auch zu einem Zeugnis der allerersten Versuche überhaupt, die germanischen Schriftzeichen auf Stein zu verewigen. „Ein Traum für jeden Runologen“, schwärmte Kristel Zilmer, Professorin an der Universität Oslo und Mitglied des Forscherteams, damals gegenüber der Presse. Bis dahin galten Runensteine aus dem 4. Jahrhundert als die ältesten ihrer Art. Doch dieser Stein war anders – viel älter, viel rätselhafter.

Die Runen selbst, eingeritzt in das braune Sedimentgestein, wirkten wie Botschaften aus einer anderen Welt. Acht Zeichen auf der Vorderseite – „idiberug“ in lateinischer Umschrift – fielen den Wissenschaftlern ins Auge, doch ihre Bedeutung blieb unklar. War es ein Name? Ein Zauberspruch? Ein Hinweis auf etwas Größeres?

Die späteren Runensteine der Wikingerzeit wurden meist zum Gedenken an Verstorbene oder Gefallene gesetzt, aber auch als Denkmäler zur Hervorhebung eigener Leistungen. Besonders beeindruckend ist der Skarthestein im Wikingermuseum Haithabu an der Schlei. Dort, in der Nähe der heutigen Stadt Schleswig, befand sich einst eines der bedeutendsten Zentren der aus Schweden stammenden Waräger. Die um 770 n. Chr. gegründete Siedlung am Haddebyer Noor stand im Mittelpunkt eines Handelsnetzes, das sich später über ganz Europa erstreckte und bis in den Orient reichte.

Man tauschte Güter wie Honig, Wachs, Bernstein, Felle, Tierhäute und Waffen gegen Silber, Seide, Brokat, Gewürze, Helme und Rüstungen. Der Skarthestein wurde 1857 südlich des Ortes Busdorf gefunden und trägt die altdänische Runeninschrift: „König Sven setzte diesen Stein nach {zum Gedenken an} Skarthe, seinem Gefolgsmann, der nach Westen {England} gefahren war, aber nun fiel bei Haithabu.“ Gemeint ist entweder Sven Gabelbart oder Sven Estridsson. Beide waren dänische Könige im 11. Jahrhundert nach der Zeitenwende.

Doch der Svingerud-Stein ist weder eine Gedenktafel für einen Verstorbenen noch eine Ehrung für einen Helden. Dieser Runenstein schein keine klare Funktion zu haben. Und genau das machte ihn so faszinierend – und für die Forscher so frustrierend.

Teil eines größeren Geheimnisses

Die wahre Sensation ist erst jetzt ans Licht gekommen, nachdem das Team um Zilmer den Stein genauer untersuchen konnte. In ihrer kürzlich in Antiquity veröffentlichten Studie enthüllten sie eine Entdeckung, die in der Fachwelt und darüber hinaus Überraschung sorgte: Der Svingerud-Stein ist kein einzelnes Artefakt, sondern ein Fragment eines viel größeren Ganzen. In den Gräbern der Umgebung fanden sich weitere Sandsteinstücke mit ähnlichen Inschriften – winzige Bruchstücke eines Puzzles, eines einzigen, mächtiger Runensteins. Doch warum ist er zerbrochen? Und warum verteilt über mehrere Gräber?

Die Forscher stellten eine kühne Hypothese auf: Der Stein wurde absichtlich zerschlagen, vielleicht in einem Ritual, das tief in den Glaubensvorstellungen der frühen nordischen Kulturen verwurzelt war. „Es könnte sich um eine Opfergabe gehandelt haben“, so Zilmer in der Studie, „oder um eine Zeremonie, die den Übergang in eine andere Welt markieren sollte.“

Die Fragmente wurden offenbar nicht zufällig verteilt, sondern gezielt in verschiedenen Gräbern platziert – ein Hinweis darauf, dass der Stein eine Rolle spielte, die weit über ein einfaches Denkmal hinausging. War er eine Art Talisman, der die Toten schützen sollte? Oder ist er ein Relikt, das eine Geschichte erzählt, die wir noch nicht verstehen?

Magische Zeichen aus mythischer Zeit

Die Runen selbst verstärken den Eindruck eines Mysterium. Sie stammen aus dem sogenannten älteren Futhark, dem frühesten Runenalphabet mit 24 Zeichen, das seinen Namen den ersten sechs Buchstaben verdankt: ᚠ ᚢ ᚦ ᚨ ᚱ ᚲ – „f u th a r k“. Im Gegensatz zu den späteren, vereinfachten Varianten der Wikingerzeit sind diese frühen Runen roh und unregelmäßig, fast als hätte jemand sie in einem Moment der Inspiration oder Verzweiflung hastig in den Stein gekratzt.

Auf dem Svingerud-Stein finden sich neben „idiberug“ auch andere Zeichenfolgen, darunter drei der ersten Futhark-Runen: ᚠ (f), ᚢ (u) und ᚦ (th). Doch viele Linien sind ungenau, fast wie zufällige Kratzer – ein Detail, das die Forscher vor ein Rätsel stellt. Waren dies die ersten Gehversuche einer Schrift, die gerade erst entstand? Oder steckt eine tiefere Bedeutung dahinter?

Die Zeichen waren in der Vorstellungswelt unserer Ahnen nicht nur Schrift, ihnen wurden auch magische Qualitäten beigemessen. Entstanden sein sollen die Runen demnach auf übersinnliche Weise.

In „Odins Runenlied“, überliefert in der Hávamál der altnordischen Lieder-Edda, gibt es dazu folgende Erzählung: Odin, der höchste aller Götter, gab sein Auge für einen Schluck aus dem Brunnen des Mimir – dem Hüter der Weltenesche Yggdrasil –, um Weisheit zu erlangen. In Trance durchbohrte er sich daraufhin mit seinem heiligen Speer und trieb diesen dann durch den Stamm des Baumes, der den gesamten Kosmos verkörpert. Nach neun Tagen und Nächten bekam er schließlich eine Vision: „Ich nahm die Runen auf, / nahm sie schreiend / und fiel wieder herab.“ Der Gott Heimdall brachte das Wissen über ihren Gebrauch schließlich den Menschen.

Die nordischen Kulturen entwickelten ihre Runen zur Zeit der Römer, wahrscheinlich inspiriert durch das lateinische Alphabet. Doch während die Mittelmeerwelt bereits seit der Bronzezeit schrieb, war das Schreiben in Nordeuropa ein junges Phänomen. Der Svingerud-Stein markiert somit einen Wendepunkt – den Moment, in dem die Menschen Skandinaviens begannen, ihre Gedanken in Stein zu meißeln.

Doch was wollten sie uns sagen? „Idiberug“ könnte ein Name sein, vielleicht einer Frau oder eines Stammes, spekuliert das Zilmer-Team. Andere Wissenschaftler sehen darin einen Hinweis auf einen Ort oder ein mythisches Wesen. Die Wahrheit bleibt im Nebel der Zeit verborgen.

Ein zerbrochener Stein und seine Reise

Die neuen Erkenntnisse aus Antiquity zeichnen ein Bild, das ebenso faszinierend wie mystisch ist. Manche der gefundenen Fragmente tragen zusätzliche Ritzungen, als hätten später Lebende versucht, die Botschaft zu erweitern oder zu verändern. „Es ist, als ob der Stein eine Geschichte erzählt, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat“, schreiben die Archäologen. Diese Wiederverwendung ist ungewöhnlich: Runensteine galten traditionell als unveränderliche Artefakte. Doch hier scheint der Stein „gelebt“, sich verändert zu haben – fast wie ein Wesen mit eigener Geschichte.

Die rituelle Zerstörung wirft Fragen auf, die tief in die nordische Mythologie reichen. In den alten Sagen der Wikinger wurden mächtige Objekte oft geopfert oder zerstört, um Götter zu besänftigen oder Kräfte freizusetzen. Könnte der Svingerud-Stein ein solches Opfer gewesen sein? Oder war er ein Warnzeichen, zerbrochen, um eine Gefahr zu bannen? Die Forscher können nur Thesen aufstellen, doch die Vorstellung, dass dieser Stein einst Teil eines Heiligtums war, lässt die Gedanken in die Weiten der Vergangenheit schweifen.

Das Flüstern der Ahnen

Heute liegt der Svingerud-Stein – oder vielmehr seine Fragmente – im Kulturhistorischen Museum in Oslo, wo Wissenschaftler weiter versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen und das Rätsel zu lösen. Die oft kleinen Bruchstücke, einige kaum größer als ein Fingernagel, werden mit modernster Technik analysiert. Doch selbst die fortschrittlichsten Methoden können die Geheimnisse nicht vollständig lüften. „Wir stehen erst am Anfang“, sagt Zilmer. „Jedes Fragment, das wir finden, könnte einen neuen Hinweis liefern – oder uns noch tiefer in das Rätsel führen.“

Die Entdeckung hat weltweit Wellen geschlagen. Von Norwegen bis Japan berichten Medien über den „ältesten Runenstein der Welt“ und seine mysteriöse Aura. Für die Wissenschaft ist er ein Fenster in eine Zeit, als die Runenschrift noch in den Kinderschuhen steckte – eine Zeit, in der die Grenzen zwischen Magie, Ritual und Alltag verschwammen. Für die Öffentlichkeit ist er mehr: ein Echo aus einer Ära, in der Menschen mit Steinen sprachen, in der Worte Macht hatten, die wir heute kaum noch erahnen können.

Wenn man vor dem Svingerud-Stein steht, spürt man fast das Gewicht der Jahrhunderte. Seine Runen, grob und unvollkommen, scheinen zu flüstern – eine Botschaft, die vor fast 2000 Jahren in den Stein gemeißelt wurde und doch nie ganz verstummte. Vielleicht werden wir nie erfahren, was „idiberug“ wirklich bedeutet. Doch eines ist sicher: Seine Geheimnisse ziehen uns in ihren Bann – und erinnern uns daran, dass die Vergangenheit immer noch zu uns spricht. Wie ein verstorbener Ahne, der des Nachts in den Träumen der Nachgeborenen erscheint.

Tauchen Sie ein in die Vergangenheit – und rätseln Sie mit: In seiner „Kleinen Runenkunde“ offenbart Ihnen Altmeister Edmund Weber die Bedeutung der magischen Zeichen. Reprint der Originalausgabe von 1941 zum volksnahen Preis. Hier mehr erfahren.